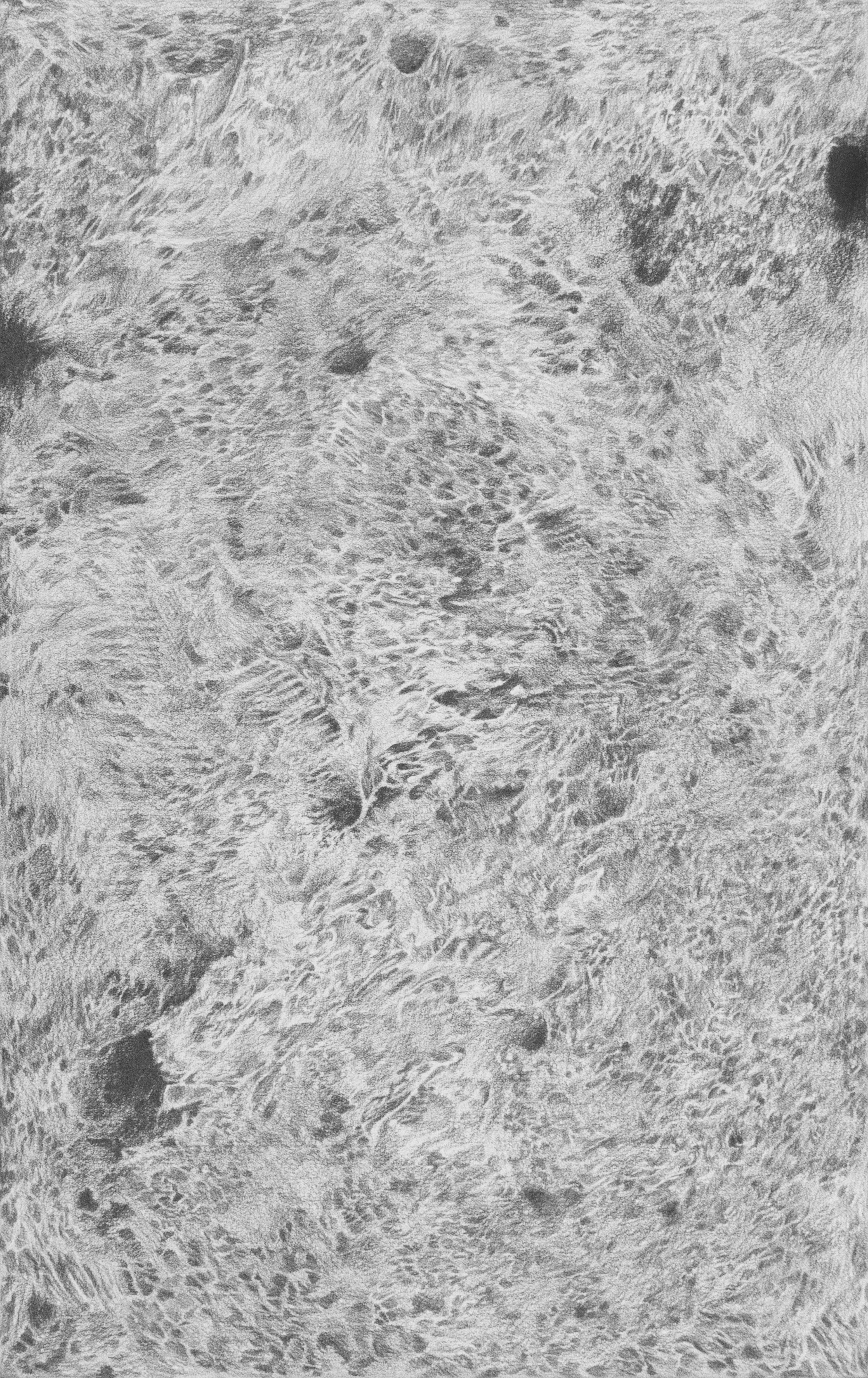

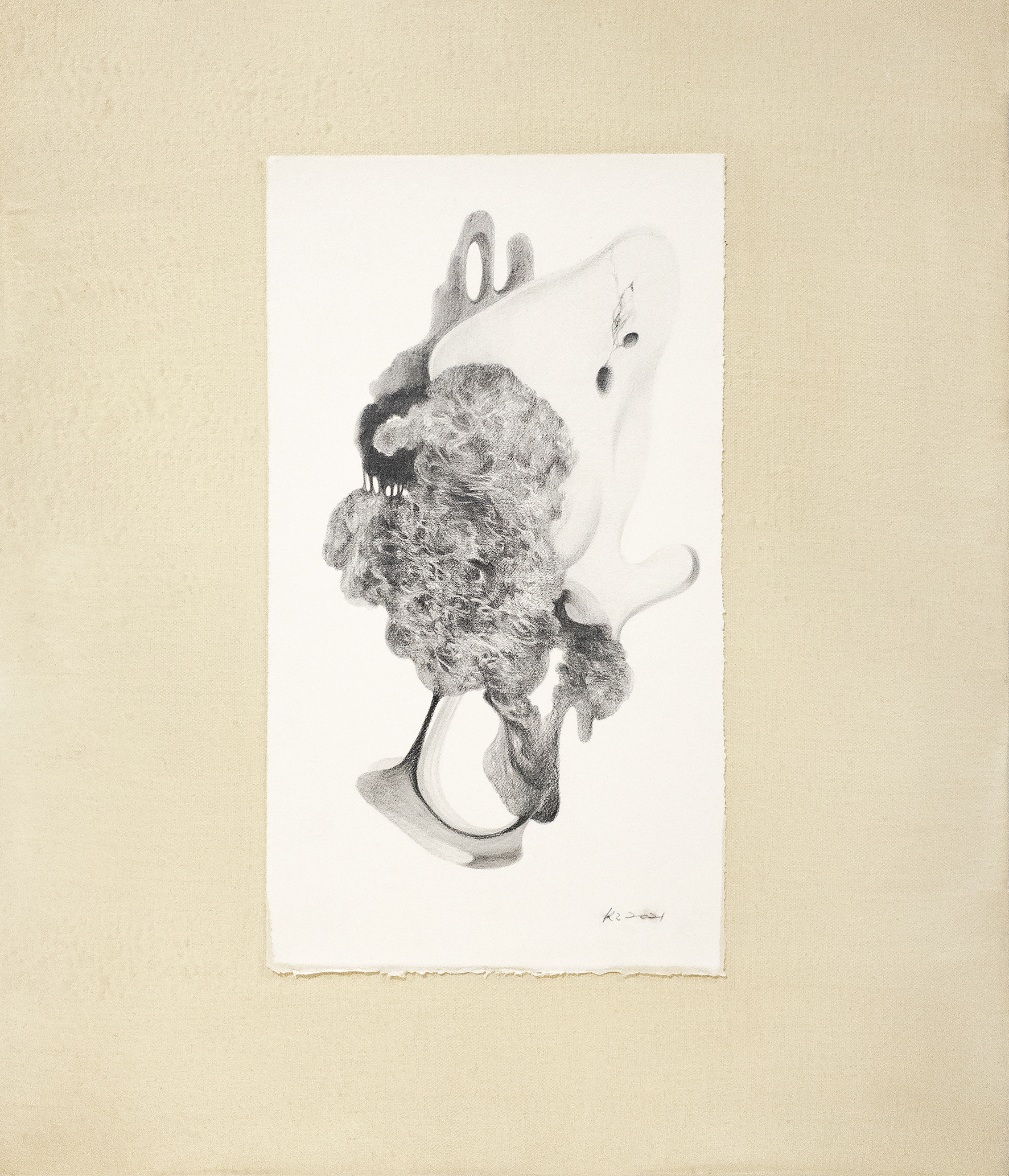

Surface 1, 53.0x33.4cm, graphite on paper, 2022

Surface 2, 53.0x40.9cm, graphite on paper, 2022

Surface 3, 53.0x40.9cm, graphite on paper, 2022

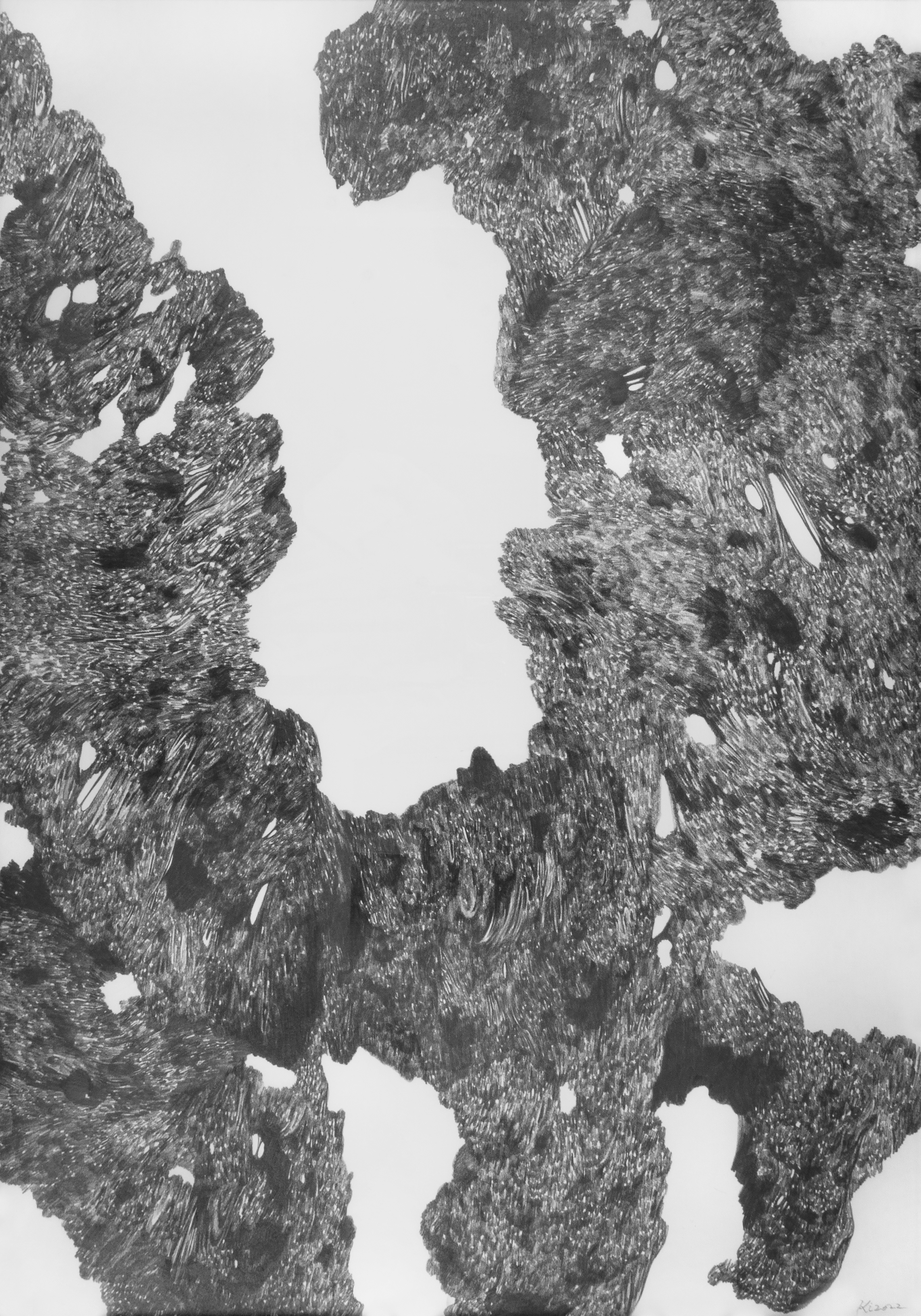

정착하기 1, 100.0x70.0cm, graphite on paper, 2022

분리된 땅, 100.0x70.0cm, graphite on paper, 2022

작품의 전체적인 이미지는 개인으로서 겪은 병리적 경험에서 기인한다. 나의 몸에 몇 년간 기생하는 피부 병변의 형태와 그것을 바라보는 나의 태도, 그와 연결된 정서 등이 작품의 주제가 된다. 그러나 공통적으로 작품들을 크게 아우르는 전제는 소재인 피부와 매체인 종이를 동일시하는 것이다. 종이의 물성은 피부의 특성과 유사하다. 종이는 주변 환경에 예민하게 반응하는 상하기 쉬운 바탕이다. 때문에 나는 종이의 예민한 물성이 다치기 쉬운 외피로서의 피부와 닮아 있다고 생각했다. 이 동일시는 피부에 대한 또 하나의 은유로서 인간의 유약한 지점을 떠오르게 했다.

작품을 제작하는 과정은 종이를 손 끝으로 더듬는 것에서부터 시작한다. 그 이후는 다양한 경도의 연필로 손끝을 대신해 더듬듯이 드로잉 한다. 연필은 손의 물리적인 힘을 직접적으로 종이에 전달한다. 연필의 힘을 받은 종이는 무른 심에 부드럽게 눌리거나 단단한 심에 할퀴어진다. 나는 이것을 '상처내기'라고 표현한다. 피부의 거스러미가 일어나듯 한 번 상처 난 종이 표면은 껍질이 벗겨지듯 더 쉽게 긁혀 떨어져 나가고, 무른 심에 짓눌린 표면은 주변에 비해 유난히 얇아진다. 이 과정이 반복되면 작품은 완성에 가까워진다. 의도적인 '상처내기'는 작품의 완성에 이르기 위한 필수적인 과정이다.

인간이 가진 유약한 지점은 마치 상처 난 종이의 표면과 같다. 그것이 몸의 연한 살이든, 부서지기 쉬운 내면이든. 통증이 일어도 더듬어 찾아야만 한다. 나는 작업을 통해 유난히 아프게 눌리는 그 부드러운 지점을 찾고자 했는지도 모른다. _NOTE 2022

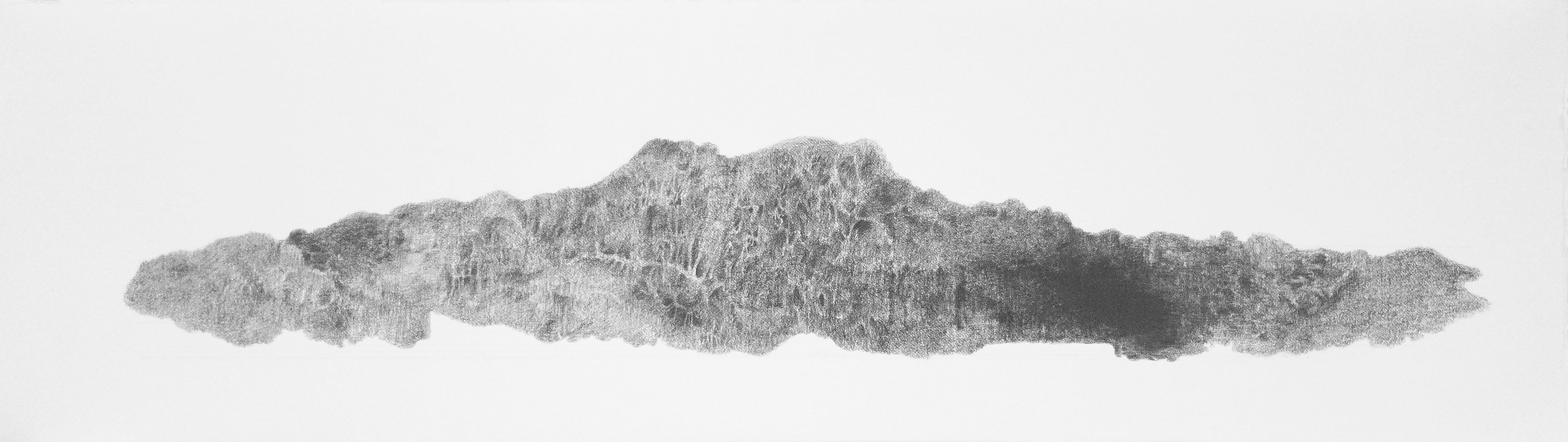

덩어리뼈, 25.0x100.0cm, graphite on paper, 2021

얼룩파편, 31.5x22.2m, graphite on paper, 2021

얼룩을 긁어내는 감각, 93.5x47.0cm, graphite on paper, 2021

생장점, 242.4x90.9cm, graphite on paper, 2021

뼈와 살, 53.0x45.5cm, acrylic, graphite, paper on canvas, 2021

넝마, 70.0x100.0cm, acrylic, graphite on paper, 2020

왼쪽 날개뼈 아래 얼룩, 23.0x23.0cm, acrylic, graphite on paper, pressed frame, 2020-2022

뜯긴 조각, 100.0x70.0cm, graphite on paper, 2020

증식 ver.2, 181.8x260.4cm, graphite on paper, 2020-2021

잡아뜯긴 껍질과 그림자, 31.5x22cm, acrylic, graphite on paper, pressed frame, 2020

증식 ver.2.1, graphtie on paper, 90.0x260.4cm, 2020-2021

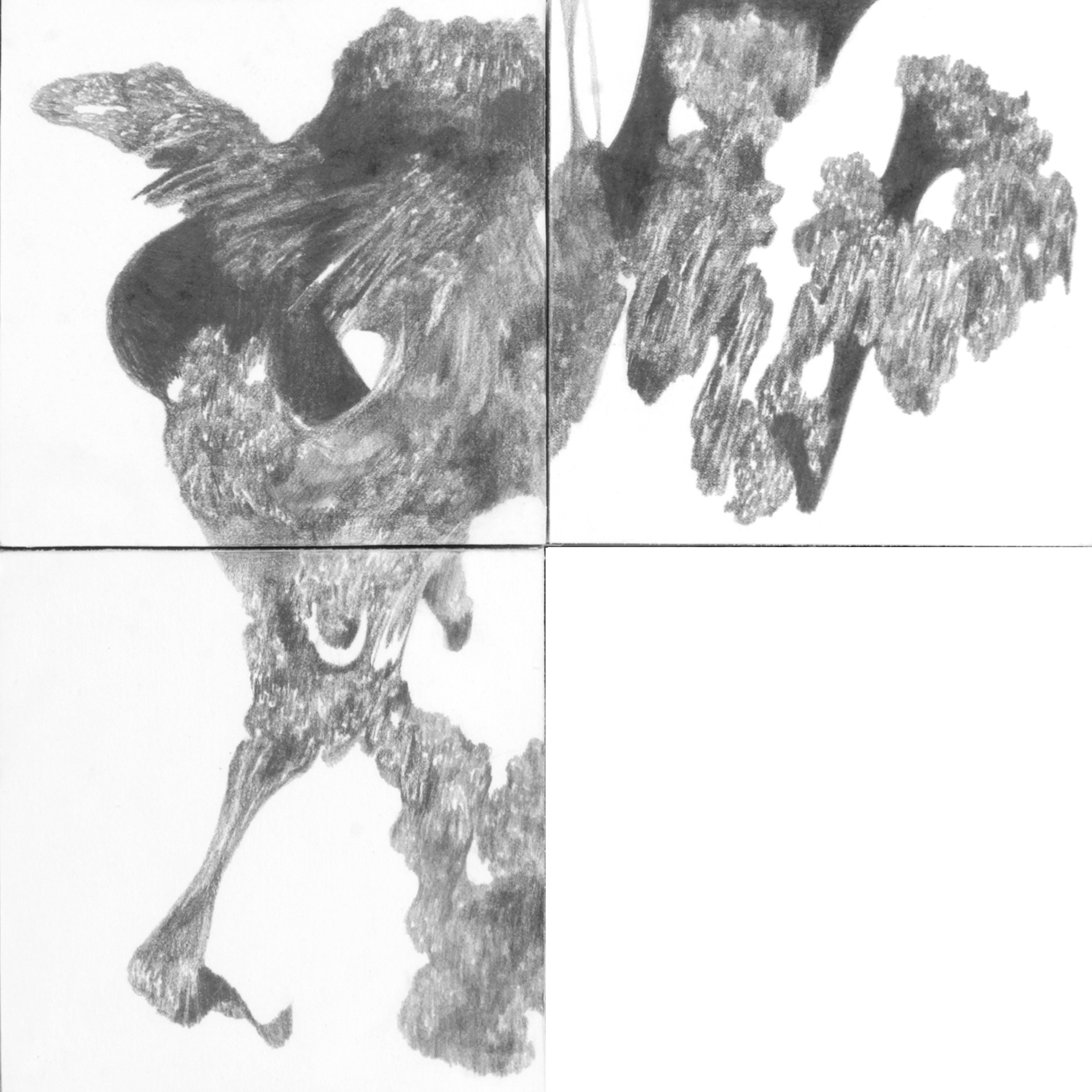

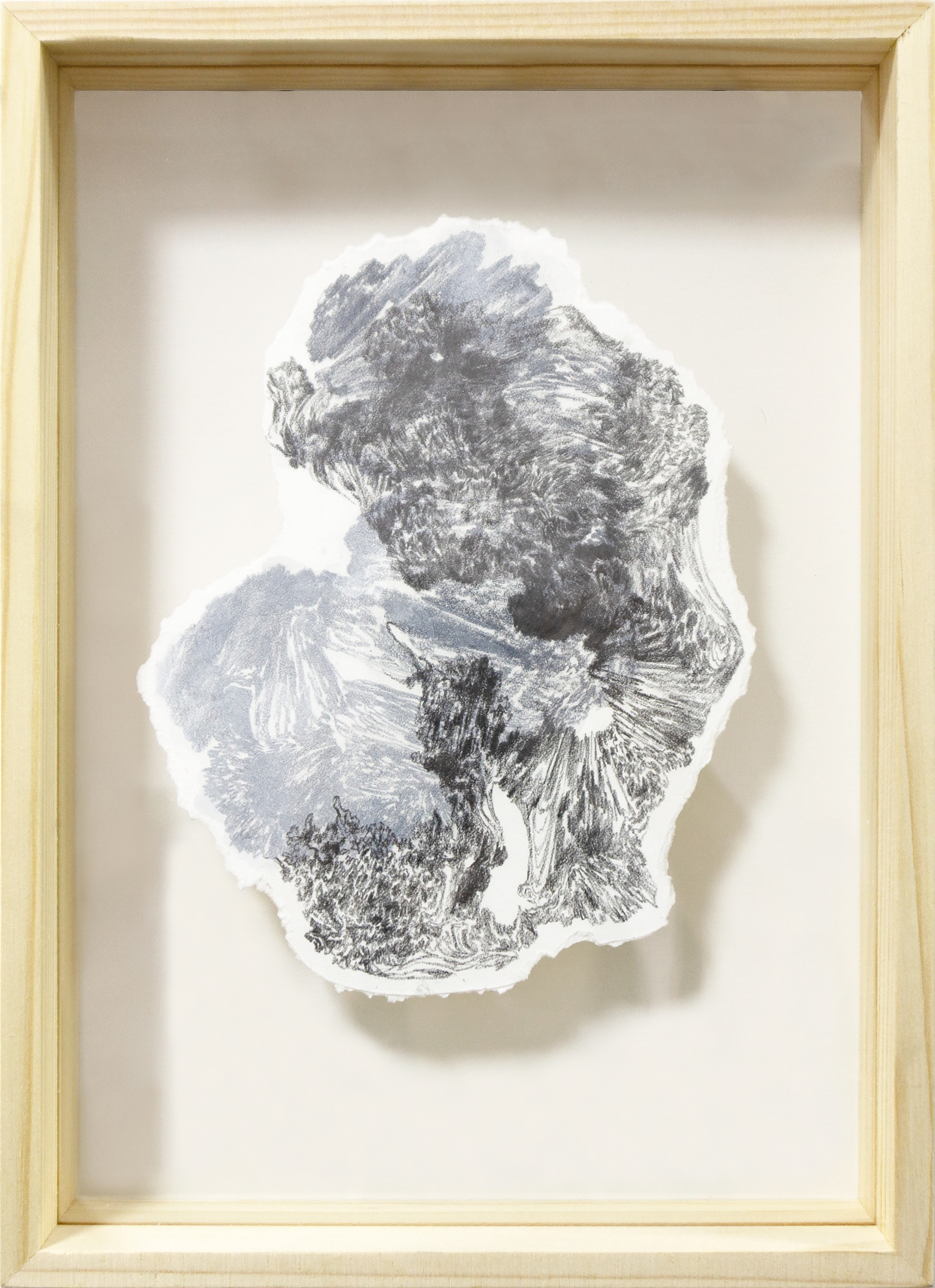

상상은 왼쪽 날개뼈 부근에 자리 잡은 얼룩에서 시작했다. 의사는 면역력이 떨어진 몸에 균이 뿌리를 내린 것이라고 했다. 수년간 소강과 생장을 거듭해 온 이 얼룩은 재발이 쉽다고도 했다. 팔을 뒤로 뻗어 얼룩을 쓰다듬으면, 느껴지는 것이라고는 건조하고 텁텁한 촉감뿐이다. 분명 그런데도 나는 어쩐지 습하고 끈끈한 기분에 휩싸인다. '이 얼룩은 언제까지, 어디까지 자라나지?'라는 의문은 나에게 회화적인 상상력을 불러 일으켰다. 나는 종종 몸의 얼룩들을 직접 손으로 긁어내고 뜯어내는 꿈을 꾼다. 그 곳에서 얼룩은 빠르게 자라나 뜯어진 자리를 메운다.

하나의 얼룩을 드로잉을 통해 화면에 옮기면서 피부로부터 떼어낸다. 작업을 첫 형태는 정체불명의 씨앗 같았고, 이 직감은 이후 확장된 유기적인 형태에 생장이라는 맥락을 부여했다. 그것은 불규칙적으로 뻗어 자라는 피부 얼룩의 발아 지점이었다. 나는 얼룩을 더 발아시켜 사방으로 증식하는 난상 풍경을 만든다. 그리고 다시 생각한다. 언제까지, 어디까지 자라게 할 것인지.

나의 작품에서 질감이란 피부를 통해 느끼는 감각들을 어떻게 평면으로 풀어낼 수 있을 지에 대한 고민으로 이루어져있다. 드로잉을 진행하면서 집중한 것은 종이와 연필이라는 매체의 물성이 얼마나 피부와 가까운가에 대한 생각이엇다. 종이는 환경의 변화에 따라 기민하게 반응하고 쉽게 상처 입는다. 표면의부드러운 물성과 얇은 깊이감을 드러내기 위한 매체로 연필을 찾은 것은, 종이에 닿는 연필의 압력이 피부가 대상을 지각하는 방식과 닮아 있다고 생각했기 때문이다. 연필의 선이 다양하 ㄴ강도로 그려지기 위해서는 손의 압력과 연필 경도의 조합이 필요하다. 무른 연필은 종이를 짓누르며 짙은 선을 내고, 단단한 연필은 칼처럼 종이를 옅게 상처 낸다. 한자리에 반복적으로 선을 그으면 종이는 찢어지고 약한 힘으로 선을 그으면 쉽게 지워진다. 종이는 연필에 준 손의 힘을 고스란히 받는다. 캔버스에 물감이 쌓이거나, 종이에 물감이 스미는 것과는 다른 물성을, 손 끝의 감각으로 느낀다. _NOTE 2021

떨어진 것, variable installation, graphite monotype on paper clay, soil, 2022 (설치전경)

떨어진 것, variable installation, graphite monotype on paper clay, soil, 2022 (설치전경)

떨어진 것, variable installation, graphite monotype on paper clay, soil, 2022 (설치전경)